🌿「自然に触れたいけれど、毎日は時間が取れない」

🧰「DIYや工夫が好き」

💪「健康に良い趣味を探している」

そんな方におすすめしたいのが、日本在来種の蜜蜂であるニホンミツバチ(日本蜜蜂)の飼育です。養蜂はプロの世界というイメージがあると思いますが、ニホンミツバチなら素人でも学びながら飼育可能。この記事を読むことにより、ニホンミツバチを飼育することで得られるメリットを十分理解できると思います。

皆さんもニホンミツバチを飼育してみませんか?

🍯 本物の純粋ハチミツは“別物”

🌸自然から採れる自家製ハチミツは、風味や味がスーパーの市販品とまるで違います。初めて食べた方のほとんどが感動します。ニホンミツバチは様々な種類の花の蜜を集めるため、そのハチミツは「百花蜜」と呼ばれます。地域や季節で蜜を集めてくる花が異なりますので、その風味の多様性はまるでワインやコーヒーのようです。

📊日本で販売されているハチミツは殆どが輸入品で、国産のハチミツは流通量全体のたった6%です。さらに、国産のハチミツもそのほとんどがセイヨウミツバチによるハチミツであり、ニホンミツバチのハチミツはさらにその10分の1以下と言われています。したがって、在来のニホンミツバチが作るハチミツは市場に殆ど流通しておらず、「幻のハチミツ」と言われるほど超希少です。

🫖朝のヨーグルトに混ぜたり、バターを塗ったトーストに薄くのばしたり、紅茶やホットミルクの甘味づけに。ちょっとした贅沢な時間をおくれます。あなたもニホンミツバチを飼育して、希少で別格のハチミツを収穫しませんか?

こんな方に:

- ハチミツが好き

- 美味しいものに目がない

- “ちょい贅沢”を味わいたい

🚶 無理なく続けられる屋外時間で体も気分も整う

⏱️見回りや簡単な清掃など、15~30分の外作業が週に数回で十分以上。巣の様子を見て、必要な時にお世話を行う。——この程度でOKです。屋外で☀️日光を浴び、風や草の匂いを感じるだけで気分が切り替わります。激しい運動や大掛かりな準備は不要。無理のない運動量で続けられます。散歩と組み合わせるのも良いですね◎。

こんな方に:

- こんな方に健康が気になる

- 在宅ワークで運動不足を感じている

🪚 自然相手の工夫やDIYが楽しい

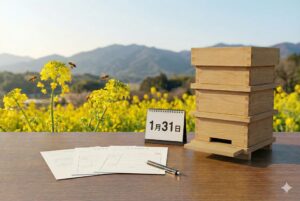

🧱ニホンミツバチを飼育するための巣箱は市販もされていますが、自作可能です。「重箱式」と言われているシンプルな構造の巣箱が標準的ですが、工夫の余地が無限。既製品から始めて、経験に合わせて“自分流”にしていくのが楽しいです。自然の生き物🐝が相手なので必ずしも上手くいくとは限らないところが面白い。工夫のアイディア→実行→結果確認→改善という「PDCA」を回すのが楽しい趣味なので、工夫好き・検証好きにはぴったり。自作することでコストも抑えられます。

*PDCAとは、「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Action(改善)」の頭文字を取った略称です。

こんな方に:

- 設計・工作が好き

- 工夫・検証が好き

💸 “低コスト&低手間”で続けやすい

🧰初期費用は数万円程度と控えめです。巣箱・防護服・誘引剤といった基本セットがあればスタートできます。ミツバチの群れの入居後のランニングコストも小さく、エサ代や病院代は不要です。また、🛫長期外出の予定があっても、分蜂期・採蜜期といった時期を外せばOK。もちろん、毎日散歩に連れて行くといったようなお世話は不要です。「手間がかかる趣味は続かない」という方でも、ほどよい頻度で取り組めるため長続きしやすいのが利点。ペット飼育感覚で自然とつながることができる「知る人のみぞ知る」趣味としてオススメです。

こんな方に:

- コスト重視

- 手間は最小で自然と付き合いたい

- 留守がちでも続く趣味がほしい

👀 自然観察が日課になり、心が落ち着く

🚪巣門の出入り、運び込む花粉の色、飛行の様子、「時騒ぎ」と呼ばれる巣門前のにぎわい——観察ポイントは尽きません。📱スマホで写真・動画・メモを残すのも楽しいです。せっせと働くミツバチたちはとても可愛く、「娘たち」と呼んで可愛がっている飼育者さんがいるほどです。

揺らめく🔥炎をただぼーっと眺めていると心が落ち着いたいうのは多くの方が経験があると思いますが、ミツバチの出入りを眺めている時間もこれに似た感覚です。炎を起こすのは手間ですが、ミツバチを飼育することで気軽にこういったマインドフルネスが得られます

こんな方に:

- 日々の小さな発見が好き

- 低コストの可愛いペットが欲しい

- 自然に触れて心を落ち着けたい

🌼 家庭果樹・菜園の受粉サポート

果実の結実や収量の安定のためには受粉を助ける昆虫が必要です。こういった昆虫を「ポリネーター」と呼びますが世界的に減少しており、危機が叫ばれています。🥝キウイ、🍎リンゴ、🫐ブルーベリー、🍊柑橘、🍑モモ、🍓イチゴなどの果物や野菜を育てられている方は、ニホンミツバチを飼育することで果樹や野菜の花の受粉の助けになることが期待できます。春に蜜源・花粉源を意識して庭を観察すると、花々に集うミツバチ達の忙しそうな活動を見ることができます。

こんな方に:

- 家庭果樹・菜園を楽しんでいる

- 庭の“にぎわい”を増やしたい

🎁 ハチミツを贈って喜ばれる(販売も)

セイヨウミツバチに比べてニホンミツバチの採蜜量は多くありません。そのため、ニホンミツバチのハチミツは希少で、少量でも価値があります。ラッピングした小瓶で配るなど、プレゼントにぴったり。もちろんインフレでお値段が上がっている市販のハチミツを購入する必要が無くなります。また、沢山取れた時は販売して収益を狙うのも良いですね。(なお、販売のためにはラベル表記や衛生面での届け度などが必要なので要確認です。)

こんな方に:

- 贈り物で喜ばれたい

- ハチミツを販売して稼ぎたい

🤝 人とつながる。地域コミュニティが広がる

分蜂シーズン(春~初夏)は話題が豊富。巣箱の設置場所や入居の報告、採蜜のタイミングなど、ご近所さんや先輩養蜂家との会話が自然に増えます。私もご近所の蜂友さんといつも情報交換しています。また、ネット上でもニホンミツバチ飼育のコミュニティが複数存在していて活発です。特に、定年後や在宅中心の暮らしでは、日常の話題の種が増えるのは大きな価値です。さらに、養蜂仲間で協力しながらの採蜜は一大イベントです。蜂を驚かせないよう段取りを組み、切り離した巣箱内のハチミツがタップリ詰まった巣脾を目の前で見る。あの瞬間の“達成感と高揚感”は、他の趣味では得にくいもの。

こんな方に:

- 地域の交流仲間が欲しい

- 共通趣味の新しいつながりが欲しい

🌏 SDGs・生態系に興味がある

在来のニホンミツバチは🪵雑木林の木々の花と相性が良く身近な生態系を学ぶ入口になります。例えば、自然豊かと思っていた場所なのにニホンミツバチの数やハチミツ収量が少ないのに疑問も持っていたら、周りが杉や檜などの人工林ばかりで蜜源が少なかったことに気づいたなど。また、ニホンミツバチは外来のダニや農薬のせいで数を減らしていると言われていますので、適切な飼育を続けることによってニホンミツバチを守ることに繋がりますね。

こんな方に:

- 地域の「自然」を意識したい

- サステナブルな暮らしについて考えたい

📓 少年少女の頃の心が再燃、学びが尽きない

🔁ニホンミツバチの飼育は、子どもの頃の昆虫飼育のワクワクが、大人の道具と知恵でアップグレードされる感覚。天気・花・群勢の変化を読み、仮説→実践→観察→改善のサイクルを回す。毎年が“初めて”の連続で飽きません。

こんな方に:

- ワクワクする経験や発見を続けたい

- 学びを続けたい

- 観察・記録が好き

- 工夫が得意

🛡️ 始める前に(安全とご近所配慮)

⛑️ アレルギー・安全

蜂毒アレルギー(アナフィラキシー)の既往がある方や不安がある方は、必ず事前に医師へ相談を。作業は長ズボン・手袋・専用防御服を必ず着用して、慣れてきても省略しないようにしましょう。

🏘️ ご近所・ルール

🤝ミツバチが怖いという方もいらっしゃいますので、ご近所さんのご理解が必要です。ミツバチの糞で洗濯物が汚れるといったトラブルもあり得ますので、住宅密集地での飼育は難しいと思います。また、大阪府など特別のルールのある自治体もありますので、事前に確認しましょう。

🧭 まとめ

自然×DIY×収穫をまとめて叶え、健康・コミュニティ・SDGsにもつながる——それがニホンミツバチ飼育。リスクと配慮を押さえつつ、まずは設置計画と道具の準備から始めてみませんか?巣門の出入りを眺める時間がかけがえのない楽しみになり、また、半径数キロメートルの景色が、きっと今より面白く見えてきます。

面白そうと思った方は以下のブログ記事を参考にしてください。ニホンミツバチ飼育の全体像が掴めると思います。

❓ よくある質問(FAQ)

- 毎日世話が必要ですか?

-

基本は週1回の見回りでOK。調子が良い場合は2〜3週に1回程度でも大丈夫な時期もあります。分蜂期や採蜜前後に一時的に頻度を上げるイメージです。

- 費用はどのくらいかかりますか?

-

巣箱・防護服などの初期費用は控えめ。自作すればさらに節約できます。誘引のための蜜蝋や誘引剤は季節ごとに必要ですが、ランニングコストは比較的少な目です。数万円から始められます。

- 住宅地でもできますか?

-

近隣の理解と事前のコミュニケーションは必須。条例や管理ルールは確認を。お隣さんと家が隣り合っているような場所ではなかなか難しいと思います。

- ハチミツはどのくらい採れますか?

-

地域・群勢・天候などで変動が大きいですが、調子が良い群れだと1年に数キロ以上は収穫できます。量を追うより質と体験を楽しむのも良いかと思います。

- セイヨウミツバチと何が違いますか?

-

セイヨウミツバチはハチミツを収穫するために品種改良された「家畜」です。女王数コントロール、ダニ対策、スズメバチ対策、などなど、ニホンミツバチよりも飼育難易度が高くなりますし、お世話の頻度も高くなります。ニホンミツバチは自然寄りの飼育スタイル。自然に入居した群れをペットとしてお世話し、年に1度は「家賃=ハチミツ」をいただけるとラッキーというスタンスです。

参考:YouTube動画

私がニホンミツバチを飼育している様子をYouTube動画にしていますので、良かったらご訪問いただければと思います。

YoutTubeチャネルはこちらです。

終わりに

ここまで読んでくださりありがとうございました。この記事が少しでも皆さんの参考になれば幸いです。

コメント